【2020年】妊娠~出産前にかかるお金ともらえるお金は?FPが徹底解説!

妊娠から出産までには様々な準備や手続きがあります。赤ちゃんを授かる喜びとともに、お金のことも気になるのでは?妊娠中の健診に費用はかかる?妊娠・出産のお金について、FPが解説します。

目次

妊娠がわかったときの手続きとお金

まずは、赤ちゃんを授かったときの流れとお金について知っておきましょう。

●妊娠を確定する手続き

「妊娠したかも?」と思ったときには、自分で市販の妊娠検査薬を買ってチェックをする人が多いでしょう。市販の妊娠検査薬は1回分数百円程度で、ドラッグストアなどで購入できます。

また、産科・婦人科(女性診療科)のある病院を受診して妊娠確定の診断を受けます。市販のものとほぼ同じ妊娠検査薬を使って判定を確認し、超音波検査などで赤ちゃんの心拍も確認します。

その際には、出産予定日や現在の妊娠週数を伝えられます。妊娠届の書類を書いてもらえるところもあります。これらの情報は、お住まいの地域の窓口で母子手帳をもらうときに必要になります。

産婦人科での妊娠検査は自費扱いで、医療機関によって費用が異なります。数千円程度のところが一般的です。

●母子手帳をもらう手続き

日本では、赤ちゃんを授かったら母子手帳を受け取り、出産までの健康状態や赤ちゃんの発育状況を記録していくことになっています。

母子手帳はお住まいの自治体の窓口で受け取ります。窓口の名前は、保健相談窓口、保健センターなど地域によって異なります。

窓口には、本人確認ができる書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)と、ある場合には産婦人科で書いてもらった妊娠届出書をもっていきます。

妊娠届の書類について、窓口において自分で書く地域もあり、その場合は妊娠の診断を受けた医療機関名、妊娠週数、出産予定日などを記入します。自治体によっては、ウェブサイトから電子申請で妊娠届けを出せるところもあります。

妊娠届を出すと、母子手帳が交付されます。母子手帳は正式には「母子健康手帳」といい、出産までの妊娠の経過や出産の状況、赤ちゃんの発育状況を記録します。

図表1 母子手帳の例

出典:厚生労働省「母子健康手帳の様式」

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0115-2a.html

●妊娠届を出すともらえる補助「妊婦健診票」とプレゼント

母子手帳の発行は無料です。また、妊婦健診の健診票やマタニティマークのストラップ、妊娠・出産に関する地域のサービスの案内パンフレットやチラシも一緒にもらえるのが一般的です。

各自治体では、安心して妊娠期間を過ごし、出産に臨めるように、保健師など専門家が面談をしています。妊娠届を提出したときに同時に行われるところと、別途で予約を取って行うところがあります。

「妊婦面接」「妊婦面談」「ネウボラ面接」などと呼ばれ、妊娠・出産にあたって心身の健康面や経済面で心配なことはないか、育児をサポートしてくれる身近な人がいるかなどを確認して、活用できる行政のサービスを案内してくれます。面談は無料です。自宅を訪問してくれるケースもあるようです。

妊婦面談の際、多くの自治体ではお祝いの品として、赤ちゃんの肌着やブランケット、おもちゃなどをプレゼントしています。プレゼントの内容は地域によって異なりますが、育児での必需品が入っていることが多く、出産準備のサポートになるのではないでしょうか。

●出産する病院・助産院の予約手続き

妊娠が確定したら、出産をする病院・助産院の予約もしておきましょう。近年は分娩に対応している産科の数が限られていることもあり、出産予定日が近いとすでに予約の受け付けを終了していることがあります。

人気の産院では、妊娠9週や10週など、妊娠が判明してすぐ、かなり初期の段階で予約する人が多く、半年先の出産の受け付けも取りにくいことがあります。

妊娠がわかったら早めに出産をする病院・助産院を決めて、分娩予約をしましょう。

予約の受け付けは電話でできることが多いようです。その際に、初回の妊婦健診の予約も取り、受診時に書面で出産の申し込みをするのが一般的です。予約の段階では料金はかかりません。

妊娠から出産前までにかかるお金・もらえるお金

妊婦さんとしての生活が始まると、それまでとは体調や体質が変わったり、生活面でさまざまな配慮が必要になったりします。

ママになる自分の身体も赤ちゃんのことも大切に過ごすために、必要な手続きと、お金のことを知っておきましょう。

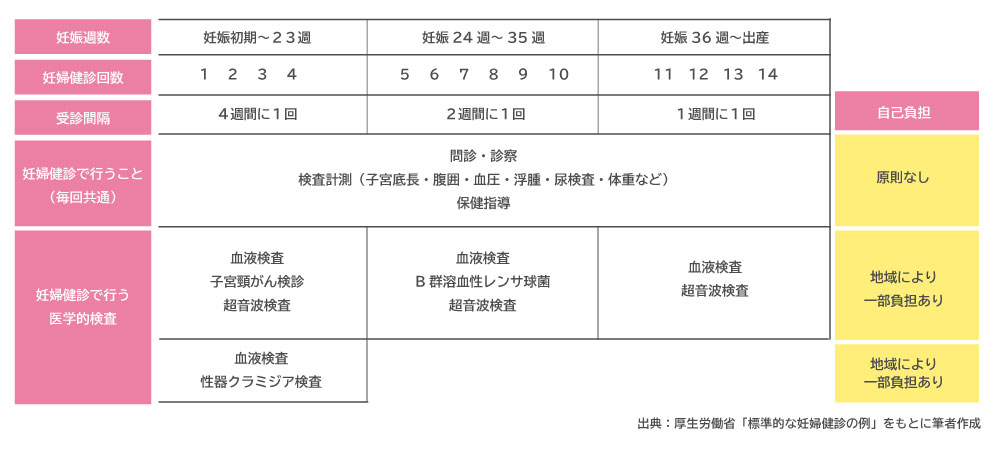

●妊婦健診でかかる費用ともらえるお金

妊娠中にかかるお金というと、妊婦健診の費用が心配かもしれません。

妊娠は病気ではないので、健診費用は公的な保険がききません。ただし2020年現在は全国すべての市区町村で妊婦健診14回分以上の補助をしています。

役所の窓口でもらう受診券をもって行くと、医療機関での請求は無料になるか、あっても数千円程度で済むことが多いです。

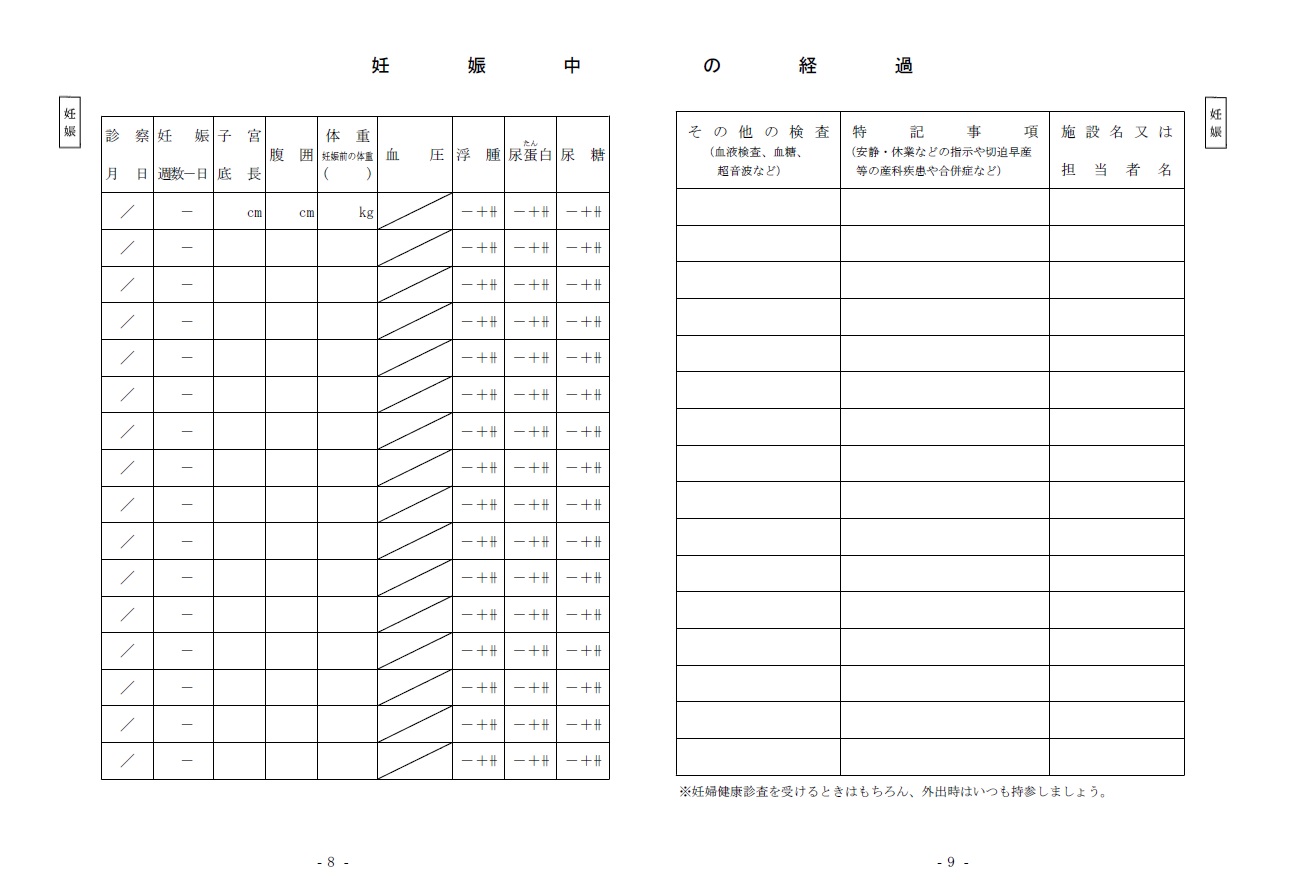

図表2:妊婦健診の標準的なスケジュール

妊婦健診の内容や検査項目は医療機関や妊婦さんの状況によって異なりますが、一般的には図表2のように全14回行います。

これにあわせて、妊婦健診の受診券で14回分の補助を受けられる地域が多いです。妊娠の経過や週数によっては、受診券の補助外の超音波検査などがあり、自己負担がかかることもあります。

また、妊娠中にリスクが高くなりがちな虫歯や歯周病に備えて、妊婦さん向けの歯科健診を受けることもあります。歯科健診の受診券も補助する地域もあります。

なお、妊婦健診の受診券は地域ごとに発行されており、別の地域では使えません。

里帰り出産などのために、受診券を発行してもらった地域以外の医療機関で妊婦健診を受けたときには、その場では全額を支払うことになります。

「里帰り出産等による妊婦健康診査費用助成」などの制度を設けている地域では、後でお住まいの地域の窓口に申請すると補助額を振り込んでもらえます。

厚生労働省によると、こうした地域の制度によって受けられる補助は妊婦さん1人あたり平均で約10万円。妊娠期間中を通して、妊婦健診にかかる自己負担は数千円から数万円程度になるケースが多いのではないでしょうか。

図表3

お金の使い方、ファイナンシャルプランナーと一緒に見直してみませんか?

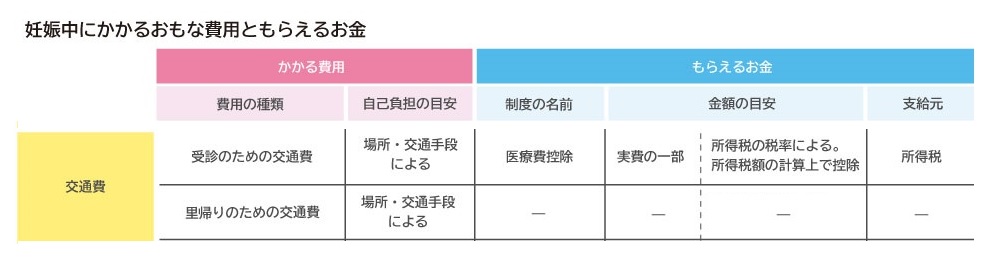

●妊婦健診受診でかかる交通費

出産までの約10カ月間には、約14回の妊婦健診に定期的に通います。近くに産院があればそれほどかからないかもしれませんが、遠方の医療機関まで通うなら、毎回の交通費がかかります。

●里帰りでかかる費用

里帰り出産をするなら、実家まで帰省する交通費もかかります。実家近くの産院を手配して、妊婦健診に通う交通費と合わせて確認しておきたいですね。

図表4

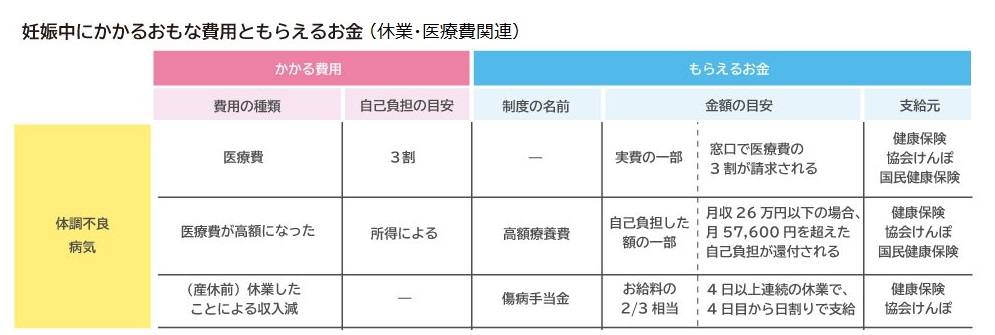

●医療費・入院費用

妊娠中でも、風邪やインフルエンザなど妊娠とは関係ない体調不良で病院に行くときは、通常通りに3割の自己負担になります。

また、つわりが重い場合や切迫早産などで妊娠中に治療や入院が必要になったときも、医療費の自己負担は3割です。

2018年には一時的に妊婦さんの診察について「妊婦加算」という費用が1回あたり数百円加算されたことがありましたが、2020年3月現在は制度が凍結されており、加算はありません。

●通院・入院でもらえるお金「高額療養費」「医療費控除」

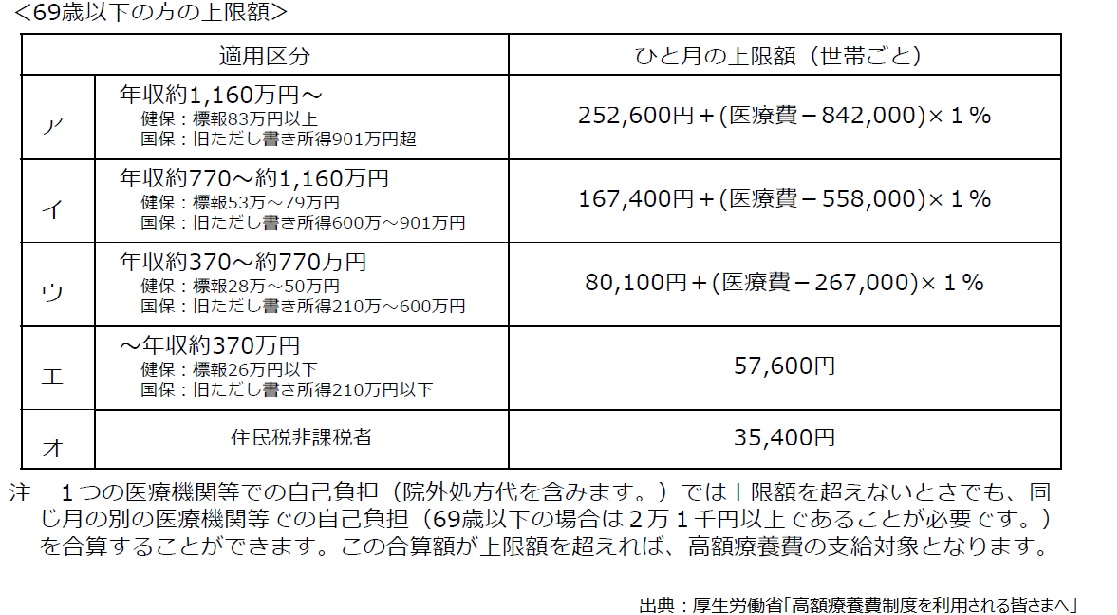

妊娠中の診察や入院で医療費の自己負担が重くなったら、通常の医療費と同様に「高額療養費」の対象になります。

1カ月に、所定の金額を超えて医療費を自己負担すると、超えた部分が健康保険から戻ってくるものです。所定の金額は収入によって異なり、たとえば月収26万円以下の場合には、月5万7,600円を超えた自己負担が還付されます。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

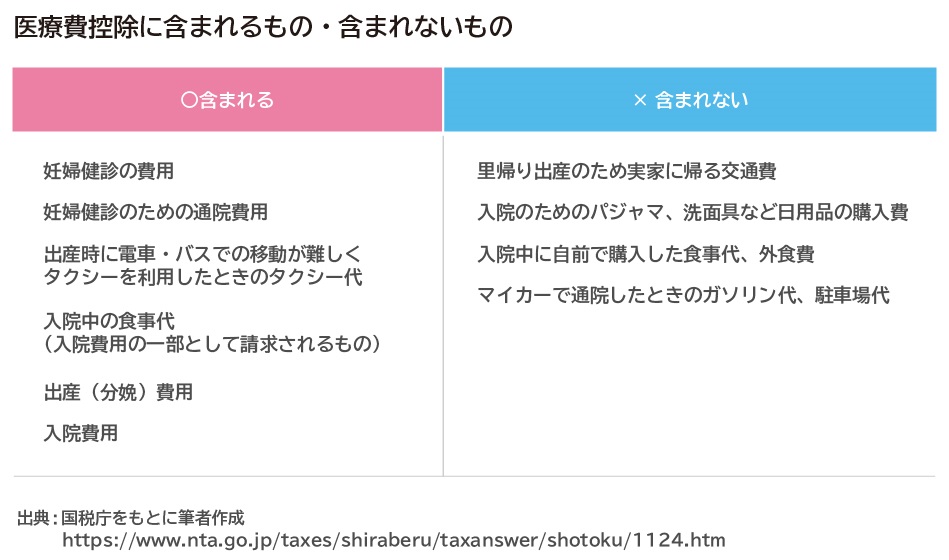

また、高額療養費の対象外で自己負担した医療費は、所得税の医療費控除の対象になります。

医療費控除は、1年間に自己負担した医療費が10万円を超えたときに、超えた分をその年の所得から差し引いて所得税を計算できるしくみです。医療費の自己負担が20万円かかったとすると、20万円-10万円=10万円を、その年の所得から差し引けます。

実際に軽減される税額は所得税率によって異なり、上記の例で税率が20%なら、10万円×20%=2万円分、税が軽減されることになります。

医療費控除では、妊婦健診で自己負担した費用や妊婦健診のためにかかった交通費も対象になります。

新幹線や航空機をのぞき、交通費は領収証が出ないことが多いですが、メモなどで日付と経路、金額を記録しておきましょう。その記録で、医療費控除を申告することができます。

ただし、里帰り出産のために実家に帰るときの交通費は、医療費控除の対象外です。

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。一般的な医療費と合わせて、妊婦健診で自己負担した金額や交通費を申告書に記入します。

図表7

●出生前診断でかかる費用

生まれてくる赤ちゃんに異常がないか、元気で生まれてきてくれるかどうかが心配なときには、出生前診断を受けることがあるかもしれません。

出生前診断も公的な保険がききません。妊婦健診のような補助もありませんので、全額が自己負担になります。

出生前診断にはさまざまな方法があり、その種類によって費用は1万円程度から数十万円と幅広いです。また同じ診断方法であっても、医療機関によって費用が異なることがあります。

新しい家族の命や、家族との向き合い方にも関わるデリケートなことですから、診断前後には専門家によるカウンセリングが別途必須とされているところも多いです。カウンセリングにも、自己負担での費用がかかります。

診断を受ける際には、主治医とも十分に相談して検討したいですね。

●母親学級・両親学級でかかる費用

妊娠中には、赤ちゃんを迎えるための準備も進めます。特に初めての出産なら、わからないことがたくさんあるものです。そんなママやパパをサポートするために、地域の保健窓口や産科の病院、助産院などでは母親学級や両親学級を行っています。

おもに初産のママやパパ向けに、妊娠中の体調管理や食事、大きくなるお腹のケアや腰痛への対処法、お産の進み方、赤ちゃんのおむつ換えや沐浴などのお世話について教えてもらえます。

費用は無料から1回2,000~3,000円程度のところが一般的です。

●マタニティグッズにかかる費用

妊娠中期以降になるとおなかが大きくなり、一般的な服や下着が着られなくなってきます。赤ちゃんと母体の負担を軽減するうえでも、マタニティ用の下着や服に買い換える人が多いでしょう。

ファッションの好みや手持ちの服との兼ね合い、季節などで変わりますが、数千円から数万円程度を想定しておくとよさそうです。

賢くお金を貯めたいなら、ファイナンシャルプランナーに相談がおすすめ

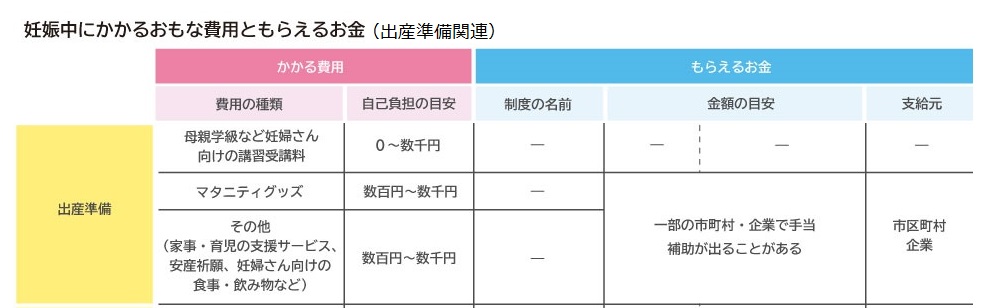

●その他(家事育児サービス、安産祈願など)にかかる費用・もらえるお金

妊娠中には体調も体型も妊娠前とは大きく変わるため、日常生活でのお金のかかり方が変わることもあります。

たとえば、つわりで家事をするのがつらい、2人目の出産では1人目の子の育児が負担になるようなときには、家事代行のサービスやベビーシッターを依頼するかもしれません。

また、妊娠中にはバランスの良い食事を心がけ、お酒を控えることもあります。妊婦さん向けの飲み物や食材を厳選すると、いつもとは食費のかかり方が変わるかもしれません。

そのほか、無事に赤ちゃんが生まれてくるように安産祈願のお参りをすると、そこでお金もかかります。

これらのお金は個人差がありますから、かかる費用の目安を出すのは難しいですが、妊娠中にはなにかと物入りになることもあります。

そんな負担をおさえるために、一部の地域や企業では手当が出ることがあります。たとえば東京都千代田区では、妊娠した人に一時金として4万5,000円が支給されます。

図表8

妊娠中から出産前にしておきたい手続きとお金

妊娠中には、社会保険の制度や休業などについていろいろな手続きが必要です。

仕事をしている人は、身体を大切にするための業務上の配慮をしてもらうことも大切です。また、経済的な負担を軽減する優遇措置もあります。それぞれの手続きとお金について知っておきましょう。

●勤務先への妊娠の連絡と手続き

働いている人は、妊娠したことを勤務先に伝えておくことも大切です。デリケートなことですから、安定期に入るまではあまり多くの人には伝えにくいものですが、妊娠初期にはつわりなど体調の変化が起きやすいこと、流産のリスクがあることを考えると、業務上身近な人には伝えておくと安心でしょう。

また勤務先は法律上、妊娠している従業員の母体や赤ちゃんの健康のために、必要な措置を講じなければならないことになっています。

たとえば妊婦健診は勤務時間中に受診できます。受診時間はもちろん、医療機関への往復の時間を含めて、業務時間中にあててもよいことになっています。

「通院休暇」の制度がある企業では、妊婦健診に行く時間に合わせて時間単位や半日単位で休暇を取れることがあります。

業務時間中に妊婦健診に行く場合、有給になるか無給扱いになるかは会社によって異なります。ただし、本人が希望する場合を除いて、有給休暇に妊婦健診を受診するように会社側が強要することはできません。

妊娠中には、業務によって母子ともに負担がかかることがないように配慮してもらうこともできます。

通勤ラッシュを避けて時差出勤やフレックスタイム制度を利用する、業務負荷を軽減するために時短勤務に切り替える、体調が悪くなったときには昼休みなど休憩時間を延長したり回数を増やす、休みを取るなど、必要に応じて対応してもらえることになっています。

また、妊娠中は残業や休日出勤、深夜のシフトにつくなど負担の重い業務をしないように申し出ることもできます。

これらの措置によって、お給料が変わるかどうかは状況や会社の規定によって異なりますが、ママと赤ちゃんの健康を考えながら仕事と妊娠生活を両立したいものですね。妊娠したことを早めに伝えると、勤務先もこれらの措置についてスムーズに対応しやすいのではないでしょうか。

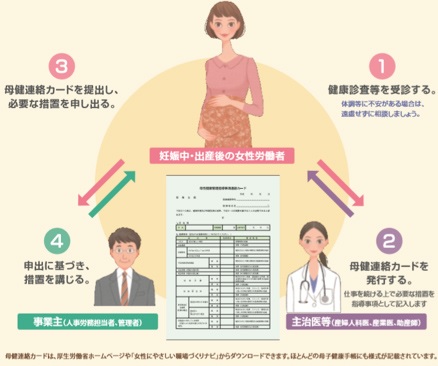

医療機関には「母性健康管理指導事項連絡カード」というものがあり、妊娠中の女性の健康状態について業務への影響や必要な配慮を記載できるようになっています。

受診している産科で主治医に記入してもらい、会社に提出すると、その内容に応じて業務の調整をしてもらえるはずです。

図表9 母性健康管理指導事項連絡カードのしくみ

出典:厚生労働省「女性に優しい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/

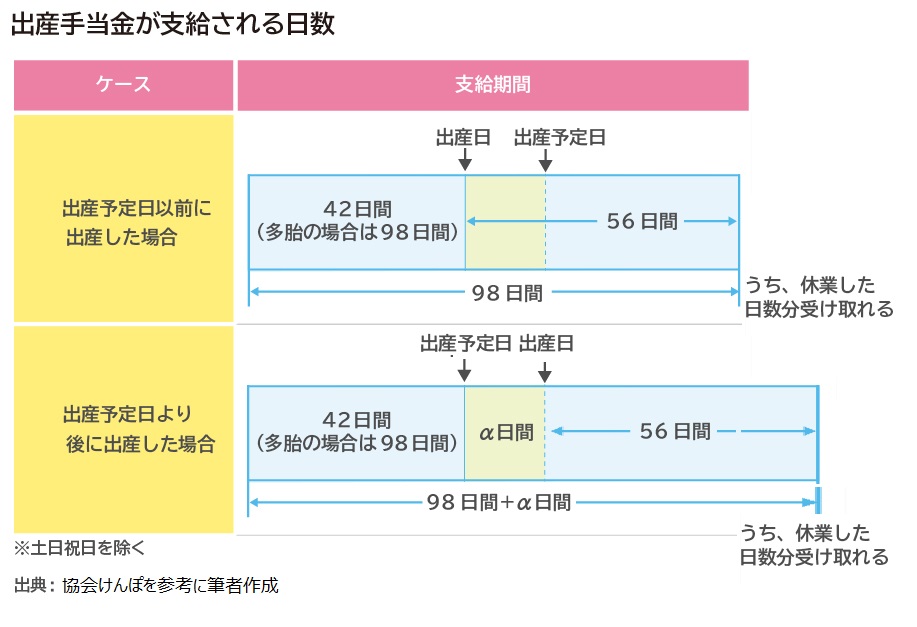

●産休の手続きともらえるお金「出産手当金」

働いている人は、出産時には仕事を休むことになります。またその準備のため、出産予定日から6週間前(双子以上なら14週間)になると「産前休業」を取ることができます。

また、産後8週間までは「産後休業」も取ることができますから、妊娠中にはこれらを合わせて「産休」として手続きをしておきましょう。ほとんどの勤務先では、一度に手続きをするように案内されるはずです。

産休中にお給料が出ない場合には、加入している健康保険から「出産手当金」が出ます。おおよそのお給料額である「標準報酬月額」の平均額を日割りし、その3分の2が、休んだ日数分受け取れます。

図表10

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148/

●休業による収入減ともらえるお金「傷病手当金」

仕事をしている人は、出産予定日から6週間前(双子以上なら14週間)になると「産前休業」をとれるようになりますが、その前の時期に体調が悪くなって仕事を休むことも考えられます。仕事を休むとその分、収入が減ってしまうおそれもあります。

お勤めの人は、有給休暇を消化してもなお仕事を休む場合には「傷病手当金」を受け取れることがあります。

受け取れるのは仕事を4日以上連続で休んだ場合で、4日目以降に支給されます。「標準報酬月額」といって、おおよそのお給料を平均した額を日割りし、その3分の2が、休んだ日数分受け取れます。

なお、休業中にそのまま産休に入ることになると、前述の「出産手当金」が出ます。その場合、原則としては傷病手当金はなくなりますが、出産手当金よりも傷病手当金の方が高い場合には、その差額が支給されます。

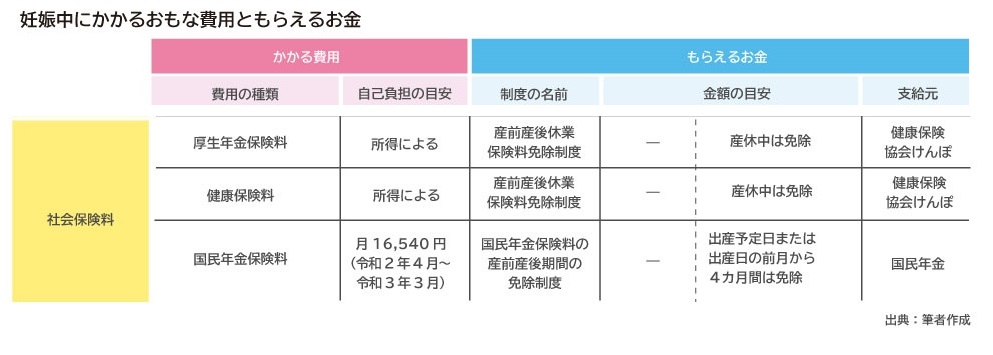

●社会保険の免除手続き

妊娠中の所定の期間は、年金保険料や健康保険料の納付が免除されます。

まず、自営業やフリーランスで国民年金に加入している人は、出産予定日・または出産日の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。令和2(2020)年度の国民年金保険料は月1万6,540円ですから、約6万6,000円の負担が軽減されます。出産予定日の6カ月前から、住民票のある地域の役所で手続きできます。

会社員や公務員の人は、産前産後休業を取得している間、厚生年金保険料と健康保険料が免除されます。

出産予定日の6週間前(双子以上なら14週間)になると「産前休業」をとれますから、それまでに勤務先を通して手続きをします。すると、それまでお給料から天引きされていた保険料が全額免除されます。

免除される保険料の金額は、働いている間のお給料によって異なります。なお、産休中にお給料が出ていても、保険料の免除は受けられます。

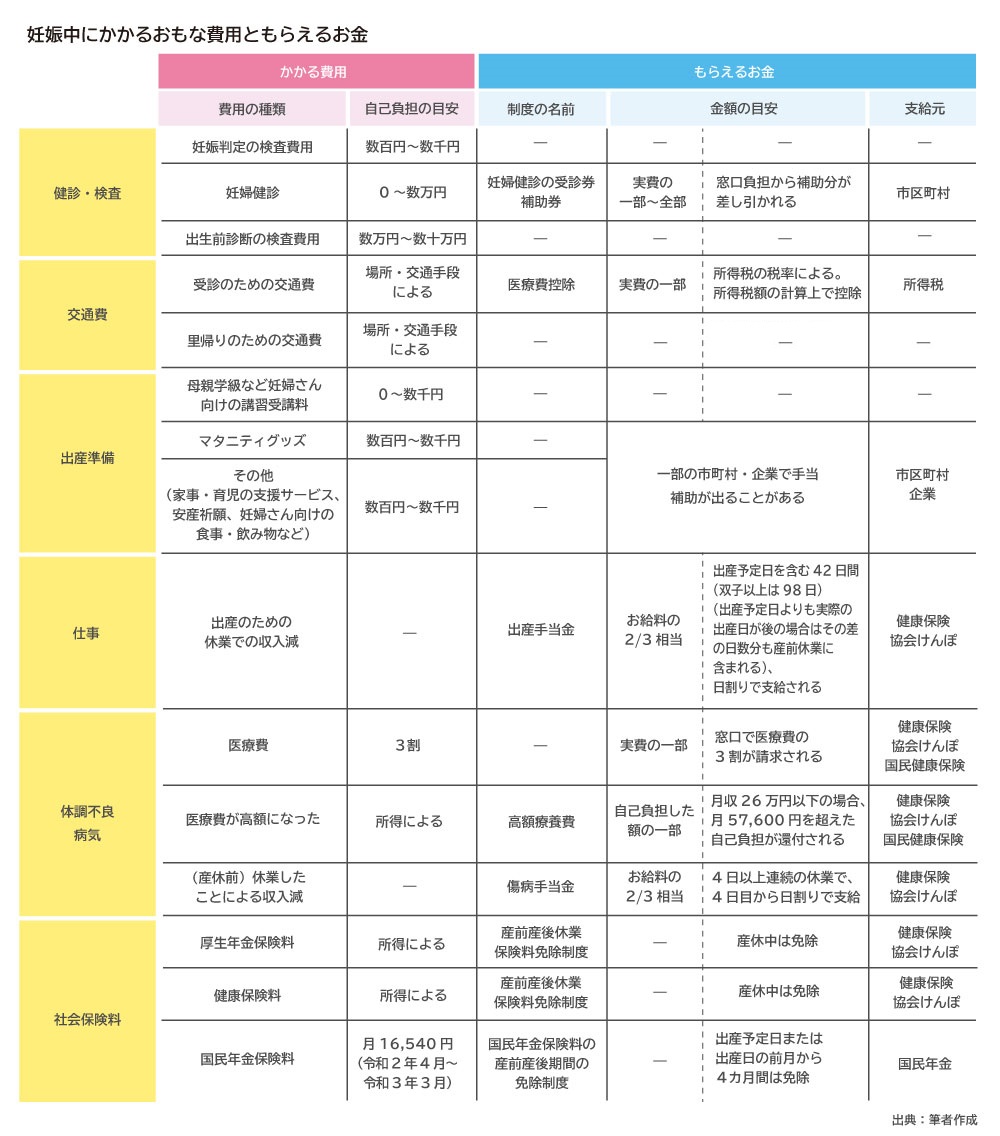

図表11 妊娠中にかかる費用ともらえるお金

最後に、改めて妊娠から出産前までにかかるお金ともらえるお金をまとめてみてみましょう。

図表12

このように、出産までの妊娠期間中には、さまざまな手続きがあります。また、かかるお金の準備、もらえるお金の制度を上手に活用することも大切です。

お腹の赤ちゃんを育てていく生活は、日常にはない経験ですが、流れやしくみをしって、ゆとりをもって準備していきたいものですね。

また、出産する日や赤ちゃんとの生活が始まってからは、これらとは別にかかるお金・もらえるお金があります。そちらも合わせて確認しておくと安心です。

お金の面では、ファイナンシャルプランナー(FP)も頼りになります。妊娠・出産はもちろん、教育資金の準備など、その先の子育てを踏まえて相談に応じてもらえるのではないでしょうか。

※本ページに記載されている情報は2020年3月16日時点のものです

【参考文献】

■厚生労働省 母子健康手帳について

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/s2016_10.pdf

■厚生労働省 標準的な妊婦健診の例

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/dl/02.pdf

■厚生労働省 妊婦健康診査の公費負担の状況について(平成30年4月1日現在)

https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000552443.pdf

ほか

加藤 梨里(かとう りり)

マネーステップオフィス株式会社

ファイナンシャルプランナー(CFP(R))、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー マネーステップオフィス株式会社代表取締役 保険会社、信託銀行、ファイナンシャル・プランナー会社を経て独立。 専門は保険、ライフプラン、節約、健康経営などに関する執筆・講演。マネーに関する記事のほか、認知症予防、介護予防の観点からのライフプランの考え方や企業向け健康経営など健康とお金に関する執筆実績が豊富。 http://moneystep.co